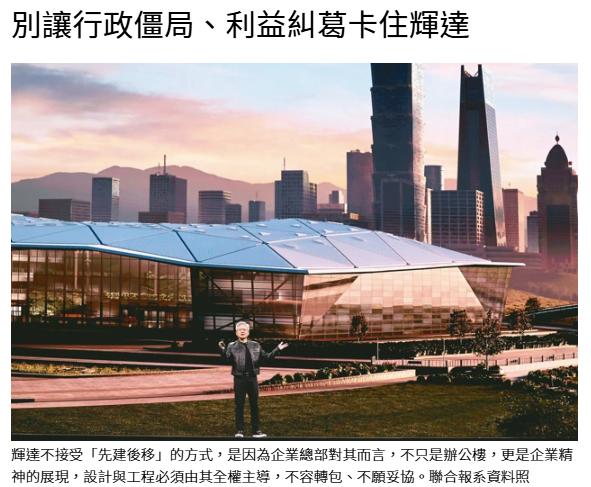

事情的核心,在於北士科T17、T18基地的地上權問題。新光人壽與台北市政府對於地上權解約與補償金的歧見,使輝達無法依其需求進行建設。輝達不接受「先建後移」的方式,是因為企業總部對其而言,不只是辦公樓,更是企業精神的展現,設計與工程必須由其全權主導,不容轉包、不願妥協。

事實上,輝達的主張合情合理。身為全球科技巨頭,其對企業總部的功能性、象徵性與創新性的要求絕非浮誇。AI公司要打造的不只是玻璃帷幕下的辦公桌,而是能促進創意激盪、與研發共生的空間場域。若台北無法提供這樣的空間自由,大家擔心輝達有轉向其他國家的可能性。

從新壽的角度來看,其主張的「未來預期收益」或許有其財務推演邏輯,但作為取得公共資產地上權的開發者,未履約前便要求50年後的利潤補償,其正當性受到高度質疑。公共土地本為全民資產,若在履約初期便喊出鉅額補償,不但損及市政效能,更影響市民觀感與企業形象。在法理上固然可以主張契約精神,但在情理與公益的衡量上,是否已偏離企業治理應有的倫理邊界?

市府的角色更值得檢視,以依法行政為盾,不主動協調,顯示出地方政府缺乏應對國際企業需求的彈性與戰略高度。當市府只願執守條文,不願承擔政治與社會責任,便失去了成為產業推手的角色。若在這樣的情勢下,仍堅持形式而失其大義,終將讓台北錯失一次提升城市能見度與科技能量的歷史契機。

有網友戲稱「熱臉貼上冷屁股」,描繪出輝達多次善意表達與地方政府推拖間的巨大落差。在印度、馬來西亞、甚至新加坡紛紛拋出橄欖枝之際,台灣卻在一塊土地上原地打轉。這不僅是行政效率的滑鐵盧,更顯示出台灣在全球競逐中的遲疑、退縮和愚笨。

輝達總部一案若終至破局,將不只是商業上的損失,更是一場政策與治理的全體敗退。一方面政府威信受創,一方面新壽企業形象受傷,連帶也影響投資信心與產業鏈布建。這場看似土地談判的事件,其實反映出台灣在面對全球科技機會時,制度如何限制發展,格局如何限制想像。

科技的競爭,從來不是硬體與晶片的角力而已,更是制度與行動力的比拚。當我們一再強調吸引國際企業、建構AI生態,卻無法為其掃除行政障礙與政治雜音時,台灣的未來定位也只能停留在「矽晶之島」的自我安慰之中。

「風起於青萍之末,浪成於微瀾之間。」一塊土地的爭議,可能是下一波產業榮景的起點,也可能是一次國家競爭力的失落。期望各方回到初衷,以國家整體利益為念,不以一時得失遮蔽大局,讓輝達案成為制度進化的轉捩點,而非國際企業撤退的案例教材。若無此覺悟,縱有百億建設計畫,恐怕也只換來一場紙上談兵。

台灣曾經在一無所有的年代,毅然決定於新竹荒郊興建科學園區,當時沒有外資保證進駐、沒有產業鏈支撐,甚至連基礎設施都未完備,卻仍有政府與企業家以魄力與遠見推動此一大業。

正是當年那股「不怕沒人來,只怕不敢做」的精神,造就了今日台灣半導體王國的榮景。反觀今日,國際科技巨頭主動提出進駐,卻因為行政僵局與利益糾葛踟躕不前,誠令人扼腕。是否該重新回想那段科學園區開墾時期的決斷與膽識,讓我們在歷史的轉折點上,不再錯過另一場產業奇蹟的降臨?