聯合新聞網/天下雜誌

自2019年起,雙北都更申請件數穩定成長,去年台北市9年來首度破百件,年增率攀上7成。中央銀行資料也顯示,今年8月全體銀行業中,都更危老重建貸款餘額佔比達24%,創歷史新高。去年實施第7波選擇性信用管制前,這個數字還不到兩成。

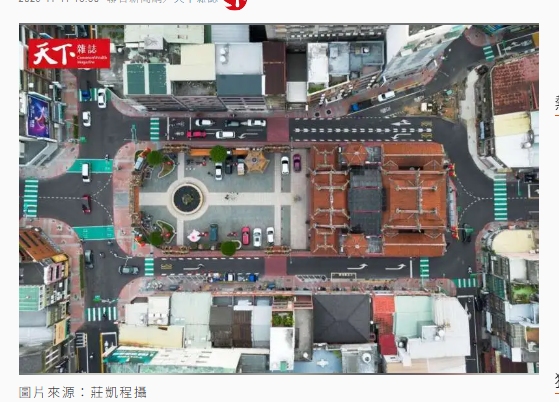

原本冷卻多年的市場,如今建商歸隊、屋主進化。其實,背後是國家介入,重新縫合屋主和建商的互信,市場也從私相授受走向公正、透明,建立起新秩序的一條長征。

「剛上任時,社會瀰漫都更已死的氛圍,」國家住都中心董事長花敬群回憶2016年出任內政部次長的情景。當時,台灣都更因文林苑事件,社會變得猜忌重重。

2017年,內政部推出「都市危險及老舊建築物加速重建條例」(簡稱危老條例),讓小基地的危險老屋,有明確的容積獎勵。

但批評者擔心,小基地都更,整個城市景觀會更破碎,沒有公共利益為何要給容積獎勵?「要先開一條高速公路,讓願意團結的社區走得快,讓別人羨慕,市場才會動起來,」花敬群辯駁。

不同於都更要送審議委員會,變數多。危老遊戲規則清楚,「建商與住戶才算得清楚,」花敬群說。攤開數字,7年來危老案超過5000件,一半已開工。

除了政策鬆綁,國家也親自下場。成立行政法人「國家住宅及都市更新中心」,直接操盤公辦都更,改變遊戲規則。花敬群回想,中心成立時就訂定3項原則:專業不輸民間建商、修復屋主和開發商的信任,並兼顧城市的公共利益。

地方政府動起來 一坪換幾坪?教屋主看得懂也算得清

台北市老屋佔比超過7成,全台最老,重建迫切。台北市都更處處長詹育齊坦言,「一坪換一坪」觀念根深柢固,常讓屋主和建商協商破局。

因此台北住都中心提供服務,整合達75%的社區,政府可主動幫忙計算,到底一坪換幾坪回來比較合理。算完後,社區最終可走公辦都更,也可找建商合作。「我們開說明會讓屋主問到飽,縮小資訊落差,」詹育齊解釋,「不然現在建商講的,屋主也不信。」

成立未滿一年的桃園住都中心,做法也類似。桃園正光花園新城社區近30年前被鑑定為海砂屋,直到市府花200萬幫屋主試算前,都更進度幾乎是0。公部門靈活轉身,讓城市從不信任轉向能計算。當屋主不再排斥,將本求利的大建商也回來了。

民間建商新風氣 從暗盤到一本帳,市場變透明

在公辦都更漸成趨勢後,民辦都更的遊戲規則,也在改變。富品建設董事長曾富瑋看多了這類故事。15年前在整合第一線吃盡苦頭,成功率不到1%。他深切感受,建商給社會負面觀感,但老屋要解決,沒建商不行。

對他而言,建商使命是兌現對屋主的承諾,因此當社區對他開出的整合條件看法分歧,他寧可選擇放手。富品在雙北一共整合20案,有的已經動工。他會告訴年紀較長的屋主,若不想等那麼久,可以換富品蓋的其他房子。因為他相信,「都更不是解決事,而是解決人。」