民以食為天,古今中外歷史上因「飢荒」所引發之社會動盪、政變甚至政權更替的案例不少,例如:秦朝末年陳勝、吳廣起義的導火線之一就是「饑荒無食」;唐末黃巢之亂即因黃河下游連年旱災與蝗災,導致山東、河南等地嚴重饑荒;法國大革命巴黎民眾因為「麵包荒」與稅負過重而暴動,進而攻佔巴士底監獄,爆發革命;俄國二月革命則是糧荒觸發民眾罷工、士兵倒戈,最終沙皇尼古拉二世被迫退位。可見糧食危機不只是經濟與民生問題,更是潛在的政治與社會動蕩引爆點。

今年7月30日由糧食安全資訊網絡(Food Security Information Network簡稱FSIN)所發佈的2025年全球糧食危機報告(2025 Global Report on Food Crises簡稱GRFC 2025)中,聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)在序言中引述報告內容:2024年有超過2.95億人面臨嚴重飢餓,這是連續第六年出現成長數據。從加薩和蘇丹,到葉門和馬里共合國,衝突和其他因素引發的災難性飢餓人數創歷史新高,將許多家庭推向飢餓的邊緣。流離失所的人數也急劇增加,暴力和災難迫使許多家庭背井離鄉,導致各個年齡層的人營養不良甚至死亡。同時,極端氣候事件日益加劇,嚴重破壞全球糧食安全,導致收成嚴重受損,供應鏈斷裂。

此報告中提及全球超過45%的人口受糧食危機影響,無法可靠地獲得充足、安全和營養的食物,其中婦女、兒童、農村家庭和受衝突影響的社區受災最為嚴重。2024年的糧食危機歸因於氣候變遷的災難、經濟不穩定和政治動蕩的交匯,災害對農業、畜牧業和漁業造成了嚴重的損失,並破壞了土壤的生產力,而加劇環境衝擊的是經濟挑戰,尤其通貨膨脹飆升、燃料價格上漲和貨幣疲軟等,推高了食品和必需品的成本,侵蝕了家庭購買力;加上政治不穩定和抗議活動擾亂了供應鏈、市場和政府運作,進一步破壞了糧食系統的穩定。

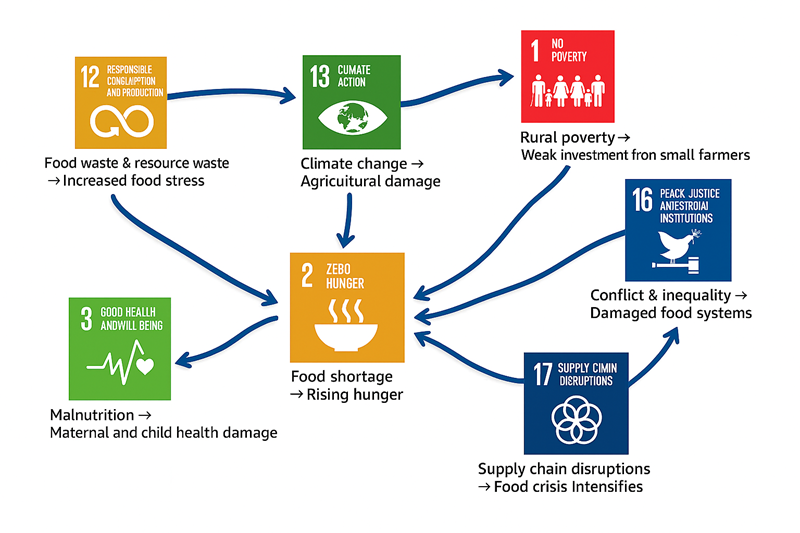

糧食危機對SDGs的衝擊

近期聯合國高階政治論壇中相繼提及糧食安全受衝突、氣候變遷、疫情、經濟下滑與不平等多重挑戰,並強調不可單獨處理糧食問題,而應採系統性策略,兼顧糧食與氣候、貧窮、自然資源等,令人擔憂的是糧食危機嚴重影響SDGs的實踐進度,參考聯合國食物系統多層結構圖,整合GRFC 2025與2025年聯合國永續發展目標報告觀察,筆者認為目前關鍵影響項目包括:

SDG 1消除貧窮:農村貧困惡化,小農生計受氣候與市場夾擊,影響其農作物生產的韌性。

SDG 2終結飢餓:全球仍有超過7億人面臨飢餓挑戰,2030年「結束飢餓」目標嚴重落後。

SDG 3良好健康與福祉:飢餓與營養不良影響孕婦與嬰幼兒健康與存活率,造成長遠損害。

SDG 12負責任的消費與生產:全球食物浪費未下降,缺乏法規約束與公民教育。全球家庭每日的食物浪費可以提供超過十億餐,平均每人每年浪費79公斤食物。

SDG 13:氣候行動:農業排放與森林砍伐使氣候變遷加劇,反噬損害糧作,生物多樣性與土壤品質也因而退化,使傳統農業系統失去彈性 。

SDG 16:和平與正義:糧食危機可能引發社會不安與政治暴力。

SDG 17:夥伴關係:糧食安全高度仰賴跨國糧食供應鏈與貿易關係,衝突與貿易壁壘易導致糧荒。

上述SDGs糧食危機關鍵項目連動,產生以下之系統圖

除此之外,若加入川普關稅政策的影響評估,不只是貿易障礙,SDGs受糧食衝擊的項目還包括SDG 10:消弭不平等:關稅政策將加劇全球糧食市場的不平等,減弱發展中國家的議價能力,而依賴糧食進口的國家更受價格波動衝擊,難以制定長期糧食政策;及SDG 8:就業機會與經濟成長:美國農業將受到打擊,特別是出口型農戶與農業供應鏈相關產業,一些糧食出口國如阿根廷、巴西等,雖然短期受益,但整體市場波動不利於長期農業穩定與相關就業,恐造成農民收入與農業就業的不穩定。

如何面對糧食危機

糧食危機不只是政府的責任,更攸關每個人的生計,如何面對糧食危機,不同利害關係人有其不同的行動方針,根據GRFC 2025、聯合國未來契約(Pact for the Future)、SDGs,彙整如下。

政府戰略的重點

轉型農業與糧食體系:從緊急援助或貼補政策,轉向具有抵禦能力、包容性和氣候智能型的生產與管理系統。

建立貿易危機意識:使貿易成為糧食安全的驅動力而非障礙,致力於建立公平、透明、有韌性的貿易體系。

定向人道援助:優先考慮受衝突和氣候變遷影響的地區,予以農糧永續發展的支持與規劃,以及在危機中保障嬰幼兒的食物來源。

整合性政策發展:將糧食、氣候、生物多樣性和金融政策連結起來,為糧食系統投資釋放優惠融資與債務減免,降低農業發展的氣候風險。

企業的任務

負責任的供應鏈:使採購、物流與人權和環境標準保持一致,並實施供應商多元化,以降低危機風險。

創新提升韌性:投資農業生態學、再生農業和人工智慧產量預測,以減少浪費並提高生產力。

以技術提高產品營養:改進產品配方,提高營養價值;支持脆弱地區的本土生產者。

拓展公私部門合作夥伴關係:與各國政府和聯合國機構合作,擴大校園供餐規模,改善營養,同時支持當地農民;加強冷鏈基礎設施,確保食品運送的安全,並減少損耗;推廣或開發更耐高溫、耐旱、耐澇或抗蟲害之氣候適應性種子,減少氣候變遷的影響。

個人和社區行動

改變飲食習慣:選擇多樣化、本地採購和當季食品,以減少對進口糧食的依賴和環境影響。

減少食物浪費:使用膳食計劃應用程式或簡單的每週菜單規劃,只購買所需食物;冰箱或食品儲藏室採用「先進先出」原則;追蹤每週丟棄的物品,以發現與改善不良的習慣。

食物共享網路:加入或創建「社區冰箱」或剩食共享平台;與學校餐廳合作,將未使用的剩餘食物重新分配給慈善機構。

教育推廣:在學校進行食物浪費知識普及活動,並與永續發展目標和氣候行動相結合;弘揚傳統的「從根到葉」或「從頭到尾」烹飪方式,培養充分利用食材的習慣。

GRFC2025警告,全球三分之一的食物產量被損失或浪費,而嚴重飢餓人口正在上升;台灣總糧食損耗量約一年405萬公噸,相當於每人每年浪費170公斤食物,等同每天丟掉一個便當。然而台灣糧食自給率僅約32%,主食以外的穀物如:小麥、玉米、大麥等,高度依賴進口,國產牛肉僅佔5%,卻仍有大量浪費,更遑論廚餘若進入掩埋場,會產生甲烷等溫室氣體,加劇氣候變遷之環境衝擊。糧食危機對於永續發展的影響,遠超過人們的理解與關注,卻是從政府、企業到社區與個人,都責無旁貸的議題。

參考資料:

聯合國

聯合國兒童基金會

聯合國糧食及農業組織